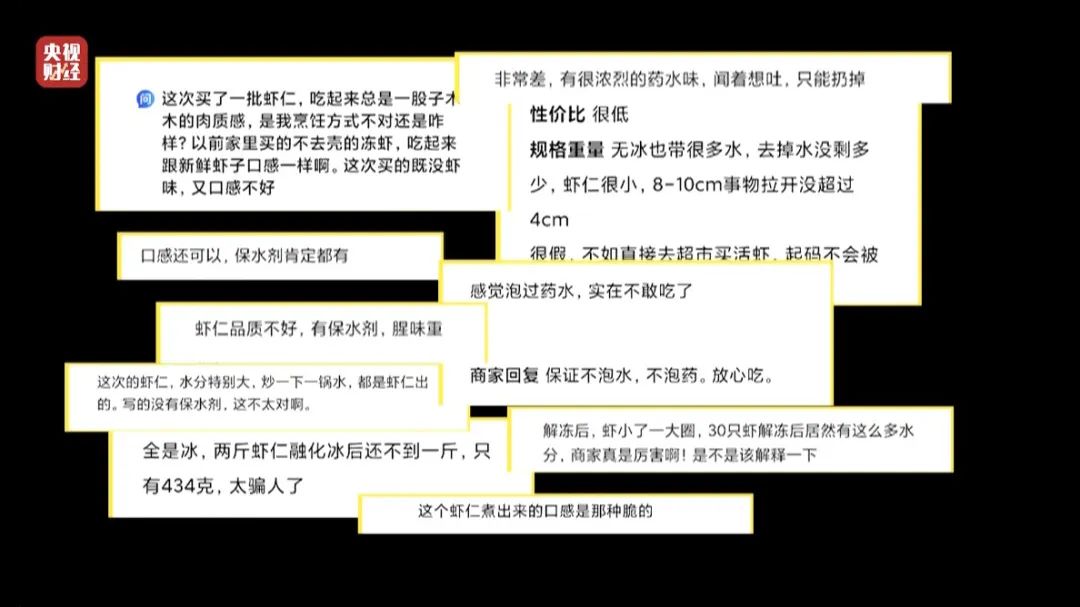

临近“3·15”消费者权益日,部分水产加工企业因违规使用和过量添加保水剂被揭露。这些行为导致虾仁重量异常提升,但产品包装上并未对这一情况作出明确说明。此类违规的“保水虾仁”可能带来的风险已引起公众广泛关注。

“3·15”晚会联合《财经调查》节目,针对公众举报进行了调查,揭露了某些水产品生产商违规使用保水剂的现象。记者经过详尽调查,确认这些企业将保水剂作为提升利润的工具,违反了其应有的使用原则。

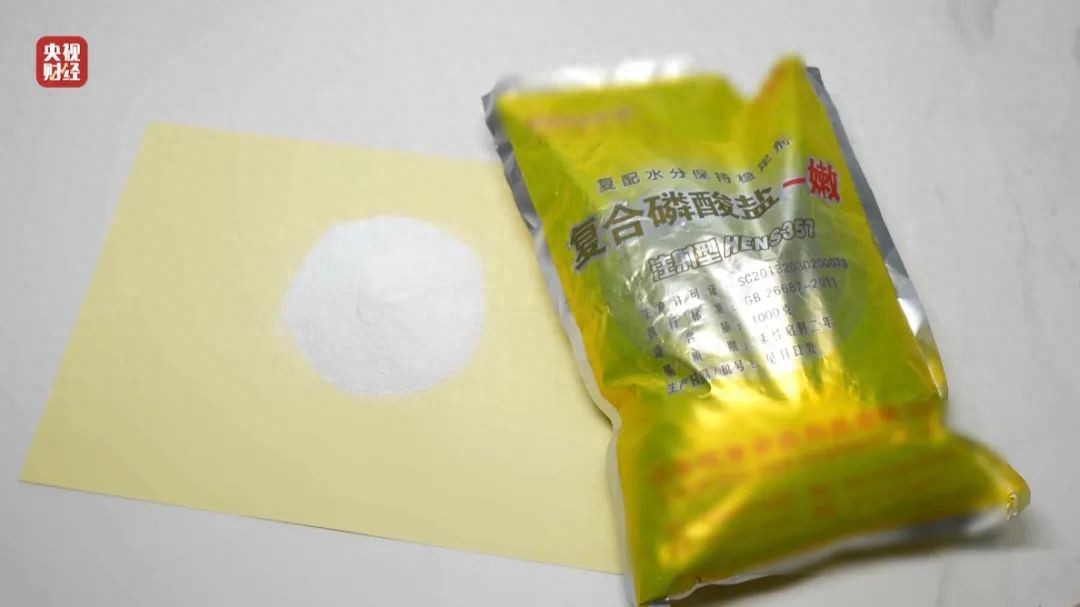

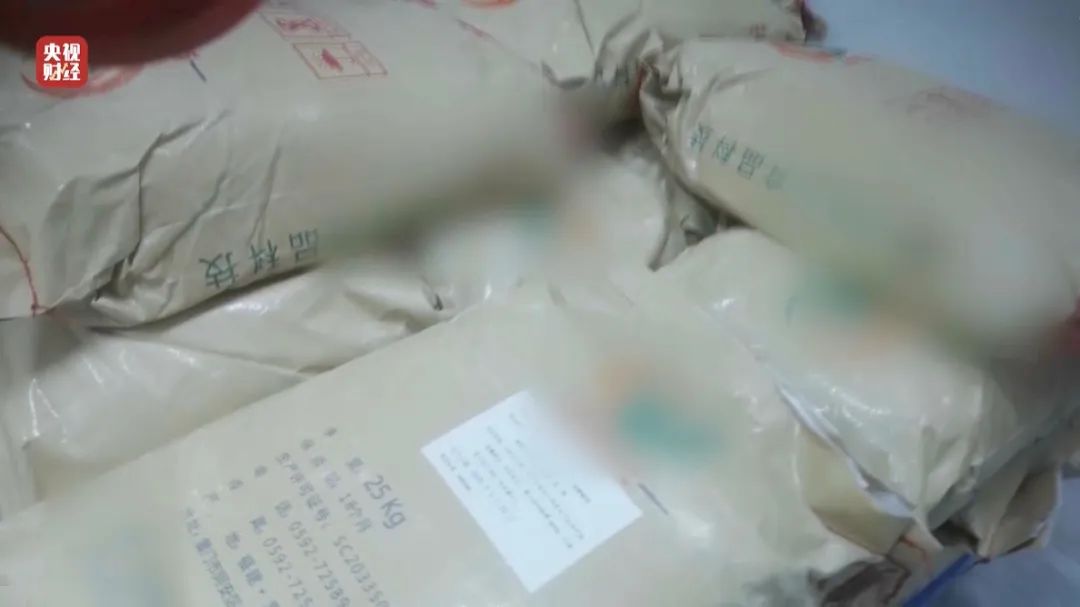

记者进行了现场考察,发现该企业仓库内堆满了大量复合磷酸盐保水剂的大包装产品。这一发现揭示了,这种现象并非孤立事件,它在一定程度上已经成为了行业内的常规操作。

依据国家相关规范,合理应用保水剂对提升虾仁口感、维持其水分含量及延长储存期限具有积极作用。此方法被视为确保产品品质的核心手段。恰当运用保水剂,消费者可享受到口感更佳且保质期更长的虾仁。

该政策起初对消费者和企业都产生了积极影响,然而,部分企业却不当利用这一举措,导致保水剂的正面效应遭到了严重扭曲。

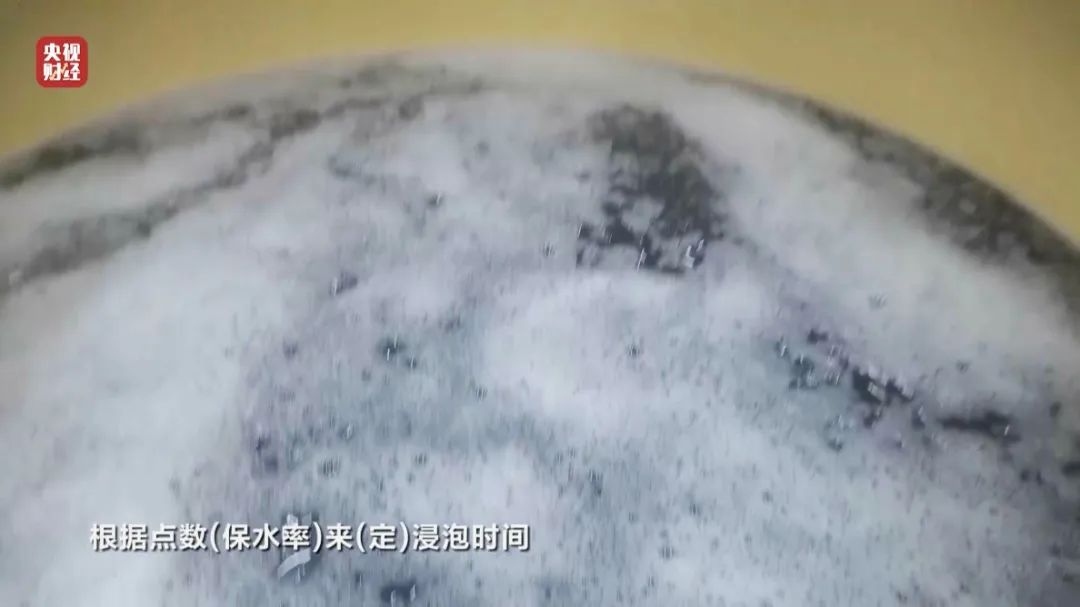

内部消息显示,随着保水率提升至20%,虾仁吸水会导致体积扩大,重量亦随之增长20%。以中青海洋水产有限公司的数据为证,100斤虾仁经泡发后,其总重量可增至124斤。

水重量超过货物,企业通过使用保水剂增加产品重量和吸水性能来获取额外利润,然而,此行为违反了相关法律,同时侵犯了消费者权益。

我国对冷冻虾仁中磷酸盐的使用设定了严格的规范,明确指出每1000克虾仁中磷酸盐的添加量不得超过5克。但调查结果显示,部分企业生产的虾仁磷酸盐含量超出了规定,超标比例超过千分之三十。此外,这些虾仁的浸泡时间过长,达到数小时,其保水率更是达到了惊人的百分之二十。

良基冷冻食品有限公司生产的虾仁每公斤含有12.5克磷酸盐。这一含量超过了国家规定的最高标准,高出145%。这一情况已引发公众的担忧。

记者在采访中观察到,青海海洋水产生产现场的状况。在此过程中,虾仁在药物处理后,必须经过冰包处理步骤。这一步骤的主要作用是提升产品重量。尽管该操作看似简单,但其根本目的是助力公司提升产品重量,以获取更大的经济收益。

该策略执行后,消费者需额外支付费用,但并未获得与其费用相匹配的产品质量。

在实地调研过程中,多家企业反映,尽管磷酸盐作为虾仁的保湿剂被使用,但这一事实并未在产品外包装上予以明确标示。成分表中仅罗列了虾仁和水两项。渔趣多食品有限公司的负责人进一步阐述,考虑到虾仁属于生鲜及食用农产品,其标签无需提供过于详尽的成分细节。

该行为剥夺了消费者获取产品信息的权利,导致消费者在食用时可能对产品中包含的具体成分等信息毫无了解。

近期市场上涌现出含有过多磷酸盐的“保水虾仁”,此类产品或对公众健康构成潜在风险。对此现象,您有何见解?敬请发表您的观点。此外,不妨点赞及分享此信息,以扩大公众对此事的认知。