职业打假在消费界持续引发广泛讨论。近期,李先生因参与职业打假,其会员卡遭到商超暂停服务,此事件引起了公众的极大关注。记者陪同李先生前往商超查询会员卡情况,发现卡片已被系统锁定,无法再次激活。这一现象背后,究竟存在着怎样的矛盾和冲突?

客服人员通过电话向李先生说明,李先生的行为违反了会员协议第三条的特殊条款,该行为影响了商超的正常运营。根据相关规定,李先生的会费将被退还,会员资格也将被取消。然而,客服并未对此进行详细的解释。记者联系了南京分店的负责人,对方证实已对李先生的账户实施冻结。负责人称,李先生系职业打假人,常因琐事举报,涉嫌敲诈勒索,相关情况已上报相关部门。

职业打假者以追求经济收益为目标,对法律法规有深刻理解,其行为模式较为稳定。他们频繁发起投诉,促使商家保持高度警惕。但根据《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条,对于食品药品纠纷案件,法院明确表示支持打假者的维权举动,认为这有助于维护公共利益和保障市场秩序。同时,该规定特别强调,必须警惕他们在非食品和药品领域滥用权力。

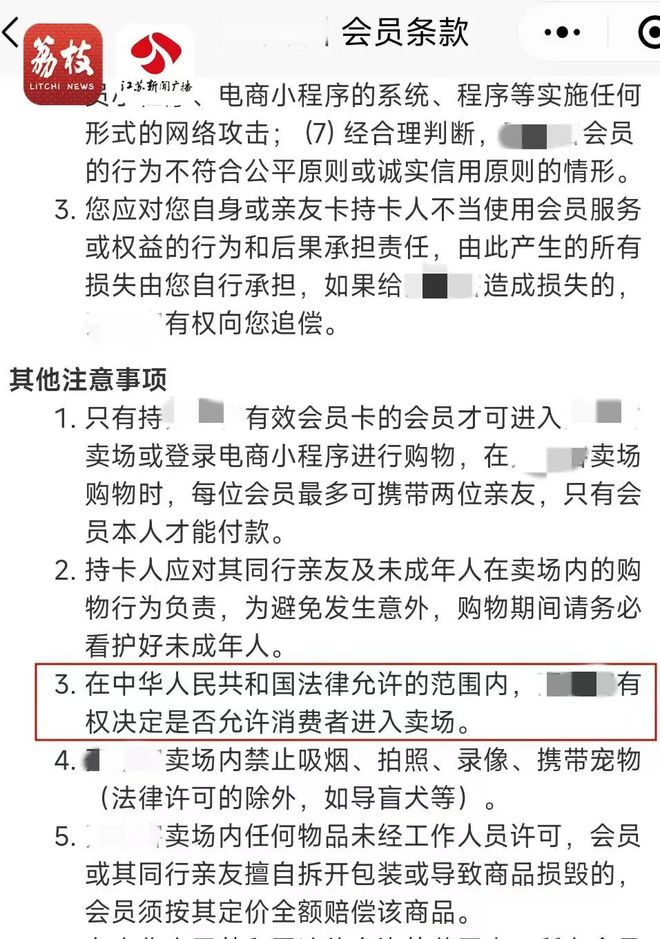

张赛律师,来自北京市高朋(南京)律师事务所,强调:一旦职业打假行为违法,当事人可以报警处理。同时,商场封卡可能违反合同约定。在处理此类案件时,法院需综合考虑多方面因素,力求在保障消费者权益和公司利益间达到平衡。若商场规定赋予其决定消费者入场与否的权力,可能涉嫌不公平条款。封卡行为必须有充分理由,以防损害会员的合法权益。

过去,职业打假者在维权过程中遭遇商家停用卡务的情况时有发生,商家多以此类行为干扰经营或违规为由进行封卡。职业打假者则对此表示,他们的合法维权行为受到了不公正对待。此类事件在社会上引发了广泛讨论和关注,对职业打假活动及商家封卡权限的合理性产生了影响。不同案例的结局,对消费者和商家的决策产生了作用。

此次事件可能对商超的公众形象造成损害,一些消费者可能对封卡措施产生疑问。这一事件突显了职业打假者在法律允许范围内维护自身权益的重要性。同时,监管部门正面临规范职业打假行为和保护消费者权益的双重挑战。展望未来,职业打假与商家封卡的处理方式将持续受到关注。

职业打假者在捍卫个人权益时,如何确定合理的边界?期待您在评论区分享您的观点。同时,欢迎对本文给予点赞和分享,以示支持!