我国首次以高清全貌形式发布了两部古琴抄本文献,这一举动在音乐学术领域引起了广泛关注。在此之前,琴学研究因文献资料匮乏而受限,而此次出版无疑为研究者带来了新的希望,有望推动古琴研究的进一步发展。

琴学文献是最早体现“个人创作”特点的音乐文献形式,但由于大量遗失,许多琴谱未能保存至现代。唐代时期,琴学研究遭遇了“声音资料”匮乏的难题,并且原始文献资料同样极为罕见。此次的出版物或许能为这一困境带来一定的缓解。

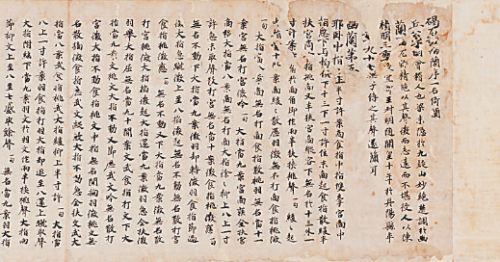

《琴用指法》为现存最早记录古琴演奏技巧的文献,其记载的指法与《碣石调幽兰》的谱例有着大量相似之处。该文献不仅具有很高的文献研究价值,而且在解析《碣石调幽兰》时,发挥了极其关键的“解码”功能。

在较长时间内,中国学者与琴家在分析《碣石调幽兰》时,所采用的“乌丝栏指法谱”版本源自江户时代荻生徂徕修订的。这一版本是通过抄写方式流传开来的。另外,《琴用指法》收录的三篇文献,详细记载了书名及作者信息,对琴学研究产生了重大影响。

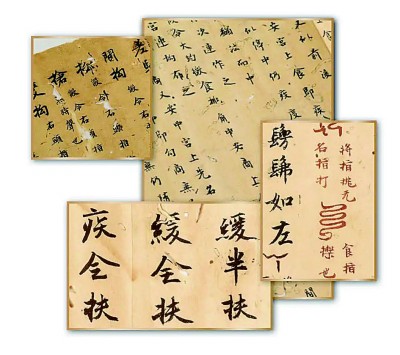

《琴用指法》收录了赵耶利的《弹琴右手法》二十六法,并转录了三个版本。经过细致对比,可形成一套稳定且全面的文本。相较于陈拙的指法,这些内容在历史文献方面更具可信度,对古琴技法发展史的研究具有促进作用。

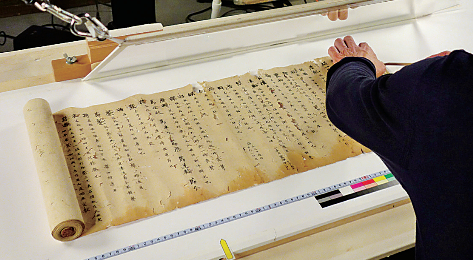

《幽兰妙指》的出版呈现了新的学术见解,从音乐文献学的角度出发,同步发布了《琴用指法》与《碣石调幽兰》,便于研究者相互参照。此外,保留了卷轴背面的资料,目的是为了给学术研究提供全方位的辅助。

在二十世纪初期,日本学者吉川英史所藏的《琴用指法》影写本经比对后,确认其第一版前六行文献存在缺失,这些缺失内容含有重要信息。随后,《幽兰妙指》的高清复制品发布,进一步促进了琴学文献研究的深入。

此次出版活动标志着域外汉籍文献的再次汇聚和辉煌重现,两部琴学著作因此避免了短暂存在的命运。琴学、史学和文献学界对《幽兰妙指》抱有高度期待,希望以此为契机,促进一系列深入研究的开展。

阅读至此,您对这两部古琴文献抄本的出版有何看法?它们对古琴演奏技艺的传承可能产生哪些影响?我们诚挚地邀请您分享您的观点,加入讨论。此外,也欢迎您为这篇文章点赞并推广分享!