公众健康意识普遍增强,保健品市场理应成为保障人民健康的稳固防线。但现实却是,这一市场反而成为了虚假广告的滋生地。虚假宣传和夸大疗效的情况频繁发生。随着“3·15”国际消费者权益日的临近,这些问题已受到公众的广泛关注。这些乱象不仅使消费者遭受经济损失,还可能对他们的健康造成潜在风险。

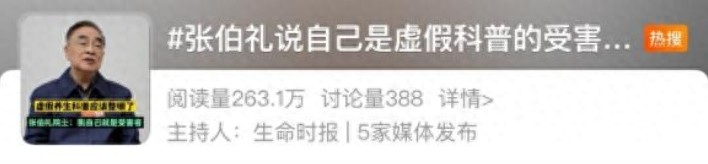

热门社交平台如小某书、某音等,充斥着众多养生科普文章和推广视频,给人以专业可信的印象。然而,这些内容背后往往暗藏隐患。它们以“专家解读”和“经验分享”为名,实则推销未经验证的保健品。专家朱巍强调,此类内容通过夸大保健品的功效和编造案例,误导消费者。表面看似客观,实则布满陷阱。

众多人对保健商品与药品的差异认识模糊,朱巍对此进行了详尽阐述。保健商品与药品在根本属性上存在明显不同,任何宣称保健商品能治疗疾病的广告均属不实。消费者需认识到,保健商品的主要功能是提升身体功能,而非直接治疗疾病,这一认知对于辨别虚假广告至关重要。

识别虚假保健品广告需遵循特定步骤。首先,确认产品是否标有“蓝帽子”标识及保健食品的批准文号,这两者均为其合法性的重要凭证。其次,必须依照相关法规对广告内容进行严格审查,确保广告不夸大功效或安全性,也不应提及疾病预防和治疗作用。消费者可通过网络搜索或咨询专家,来获取销售商的信誉和评价信息。

某些保健品企业通过吸纳下线并从中获利,此行为使得消费者易于上当,甚至可能被牵涉进虚假广告。消费者在遇到这种销售方式时必须保持警觉,以防陷入传销的圈套,遭受财务损失及法律上的风险。

我国多部法律对虚假保健广告设定了严格的规范措施。《广告法》、《食品安全法》以及《电子商务法》等法律从不同角度对保健品市场进行了规范。尽管如此,在监管实践中仍面临众多挑战和问题。监管部门必须强化日常监管,增强对虚假广告的打击力度。此外,社会各界亦应积极参与治理,共同构建一个安全的消费环境。

保健品市场充斥着众多虚假宣传,严重侵犯了消费者权益。消费者亟需提升对这类广告的识别与警觉。在购买保健品过程中,你是否遭遇过虚假宣传?欢迎在评论区分享你的经历,并对本文给予点赞与转发。