在元至清六百多年的历史中,绘画领域呈现出旺盛的生命力,存世的绘画作品和理论著作数量庞大。这一时期,与著名画家相关的文献资料显著增加,不仅包含了同期的记载,还包括画家本人的文字作品,如绘画理论、诗歌、题跋等。同时,流传下来的画作数量大幅上升,其中许多作品都有确切的年代和丰富的题跋诗文,为绘画史的研究提供了新的重要依据。

绘画发展呈现阶段性特征,历史资料保存状况各异。在研究及叙述中国绘画史各阶段时,必须综合考虑这两大因素。旨在全面展现不同时期绘画的发展态势,并注重分析形象风格、所用材料、内容等多元要素。

在过往的元、明、清绘画史编纂中,多数美术史家倾向于关注个别画家,依据艺术成就与影响力对他们进行分级,重要画家占据独立章节,次要画家则集中描述,而再次者则仅简略提及或被忽视。然而,以独立画家为叙述核心的方法存在局限,这种做法继承了传统画史的不完善之处,未能将宏观历史趋势作为主要观察点,导致了对整体脉络的忽视,有如只见树木而未见森林。

目前,研究趋势是将个别画家置于艺术发展的洪流之中,展现其在历史进程中的独特地位。这种创新的研究方法,有助于更深入地洞察画家作品与所处时代的紧密联系,从而促进绘画史研究的深入发展。

元、明、清三代绘画的社会文化背景存在差异,故本书以此为依据进行分期划分。在朝代历史背景下,本书旨在构建一个基础的分层次叙事框架,以更系统地审视绘画的发展历程。绘画不仅仅是图像本身,它还关联到承载图像的物质形态、观赏方式,以及图像、题款、印章之间关系的演变。

分层叙事结构全面考量绘画的多样特性,深入挖掘绘画在各个时代的深层意义,有助于为绘画历史研究建立更加科学和完善的体系,从而让人们对绘画的发展历程有更清晰的认知。

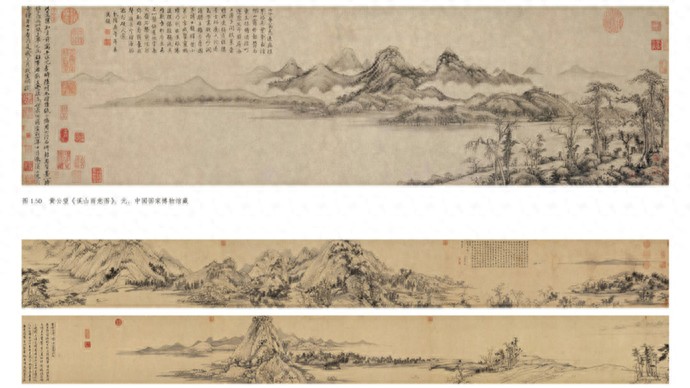

宋代之后,元、明、清三朝,卷轴画在绘画领域确立了主导地位。这种画作形式便于保存与传播,画家能够充分展示其艺术构想和技艺。题材广泛,形式多样,满足了不同社会阶层和审美群体的需求。

该阶段卷轴画创作流派众多,风格多样,为中国绘画艺术注入了丰富的色彩。画家们在卷轴画领域持续寻求创新,促进了绘画技艺与审美观念的提升。

元明两代遗存了宗教壁画的杰出作品及具有时代特色的墓葬壁画,这些作品在中国绘画史上占据着重要位置。这些壁画在功能上与卷轴画有所区别,画家身份、内容布局以及技术标准亦各不相同。宗教壁画常用于宗教场所的装饰与教化,而墓葬壁画则展现了当时的丧葬习俗和社会观念。

在探讨绘画历史的过程中,我们应注意到两种绘画形式的共存现象,同时避免将它们不加区分地等同视之。我们必须分别对它们的特点和重要性进行细致的剖析。

明清时期,随着创作与流通需求的演变,册页、折扇、条屏等绘画材料广泛流行。册页因其小巧和精致,便于收藏与赏玩;折扇便于携带,既可日常装饰又适用于社交场合;条屏则适用于厅堂等公共空间的装饰。

新兴绘画材料拓宽了绘画的表现手法和传播渠道,画家因此获得了更广阔的创作空间,同时,也满足了众多消费者对绘画艺术的多样化需求。

请问您对元朝至清朝的绘画历程中,有何特定阶段或绘画流派特别关注?欢迎踊跃发表您的看法,参与讨论。同时,请不要忘记为我们点赞并转发此篇文章,感谢您的支持!