近期,北京大学地球与空间科学学院的薛进庄副教授所领导的研究团队,在浙江长兴的泥盆纪晚期地层中,联合国内外专家共同探索。他们成功发掘了一批未曾见诸于世的种子植物化石。这一发现迅速引发了广泛的关注,为探究地球早期种子植物提供了新的研究视角,并有助于人们更深入地揭示地球上最古老种子植物生存之谜。

此次出土的化石样本在学术界引起了广泛的疑问和兴奋。科学家们长期致力于寻找具有研究价值的化石。浙江长兴的新发现无疑标志着研究的重要突破。这一新发现为深入研究种子植物的繁殖和进化过程提供了极其宝贵的实物证据。

薛进庄,北京大学副教授,负责领导了该研究项目。该研究团队集结了来自国内外的研究力量,成员包括中国科学院南京地质古生物研究所的研究员。众多国内外专家齐聚一堂,共同致力于揭示古老种子植物的奥秘。来自不同国家和机构的专家们各司其职,将各自的研究理念和方法巧妙结合。

本次研究过程中,科研人员严格秉持专业性和严谨性,对化石进行了详尽而细致的剖析。他们间的紧密协作推动了学术界的交流,显著提升了研究进度,并为确保产出高水准的研究成果打下了坚实的学术基础。

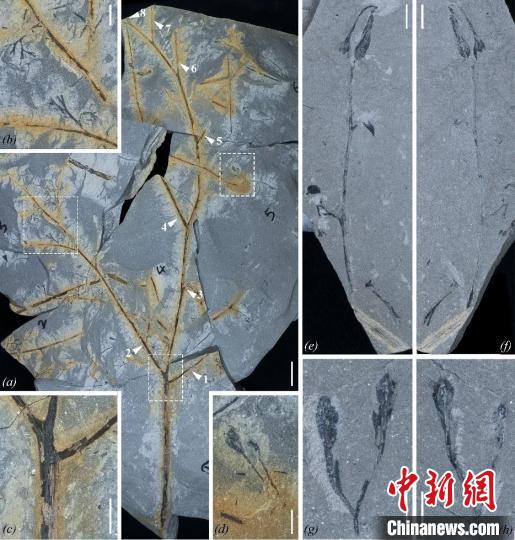

出土的种子植物化石展现出与众不同的形态。在这些化石中,可以观察到枝条的分叉、羽状复叶以及胚珠等显著特征。特别引人注目的是,胚珠位于可育枝的顶端,其珠被呈现为四瓣状,且每个胚珠两侧均伴有二裂的托斗。这些特征与已知的种子植物存在显著差异,这表明它们可能属于一种全新的植物种类。

科学家根据其独特属性,将其命名为“二裂在君木”。其中,“在君木”作为属名,用以缅怀地质学家丁文江先生对中国地质学的开创性工作。此命名方法展现了后人对先辈杰出成就的追忆与崇敬。

研究团队对超过100枚化石样本进行了深入分析——成功构建了君木胚珠的三维数字复制品。他们运用了前沿技术,力图最大限度地恢复胚珠的原始形态,为后续研究提供了精确的参考。这一成果的达成,离不开无数个日夜的辛勤付出和不懈探索。

在重建过程中,科研人员遭遇了诸多挑战。这些化石在数十亿年的地质变迁中,部分结构遭受了损害或遗失。依托现有线索,他们进行了科学推测和重建。经过持续努力,他们成功构建了三维数字模型,这一成果对于研究早期胚珠捕获花粉的能力具有重要意义。

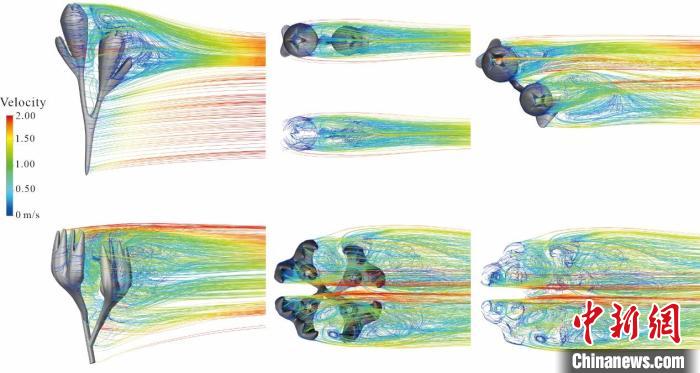

研究团队采用计算流体力学技术,对胚珠早期捕捉花粉的气流动态进行了模拟实验。实验结果表明,裂片状的珠被能够有效减缓胚珠顶端的气流流速。以君木为例,其珠被的裂片结构使气流速度降低了大约91%,从而有助于花粉在胚珠顶端均匀分布,进一步推动了授粉作用的进行。

研究者建立了更为精细的胚珠模型以进行比较研究。实验数据表明,该模型中的珠被与托斗显著减缓了气流速度,降低幅度介于80%至99%之间。托斗围绕胚珠,对来自不同方向的气流均具有抑制作用。这一发现凸显了复杂胚珠结构在风媒授粉过程中的显著优越性。

薛进庄指出,君木化石的发现和研究具有重要意义。这一发现表明,在虫媒传粉策略出现之前,空气流动在花粉捕捉和早期种子形态形成过程中起着至关重要的角色。相关论文近期发表于《英国皇家学会会刊B辑》,并在学术界引发了广泛关注。

该研究对于揭示种子植物的起源及其早期进化阶段至关重要。它增进了我们对数亿年前植物繁殖方式的了解,同时有助于揭示地球生态系统演变的历史。展望未来,此类研究有望持续带来新的科学发现。

在古代植物研究领域,科学家们有望实现哪些显著突破?敬请点赞、转发本篇文章,并欢迎您提出宝贵意见!