近期,有网络用户留言称,视频中的男子疑似担任某公司名誉董事长。这一话题迅速在微博上引发热议,吸引了大量网友的关注。视频在网络上引发了广泛的讨论,众多网民积极参与其中。公众对于视频中人物的真实身份表现出极大的好奇,成为讨论的焦点。事件热度持续上升,公众的注意力集中在该视频及其背后可能存在的隐情上。

25日下午,张先生在微博上实名上传了一则视频,并对其被隐藏的原因进行了阐述。他表示,尽管该视频引起了广泛关注,但他并未遭遇威胁,且未涉及任何经济往来。隐藏视频的目的是保护个人隐私,防止信息过度披露;此外,也是为了防止评论区出现猜测和谣言,以及避免陷入无谓的争议。

事件发生后,公众普遍关心拍摄者张先生是否将面临责任追究。河南泽槿律师事务所主任付建指出,在马拉松等公共场合,拍摄者享有合法拍摄视频的权利。张先生的观点显示,其上传的视频内容说明,拍摄行为并非针对特定个体,不属于非法的偷拍或恶意录像,且视频用途非商业获利。拍摄者察觉到公众的反馈后,迅速实施了隐藏视频的措施。通常情况下,拍摄者不应承担法律责任。张先生的行为得到了法律明确的支持。

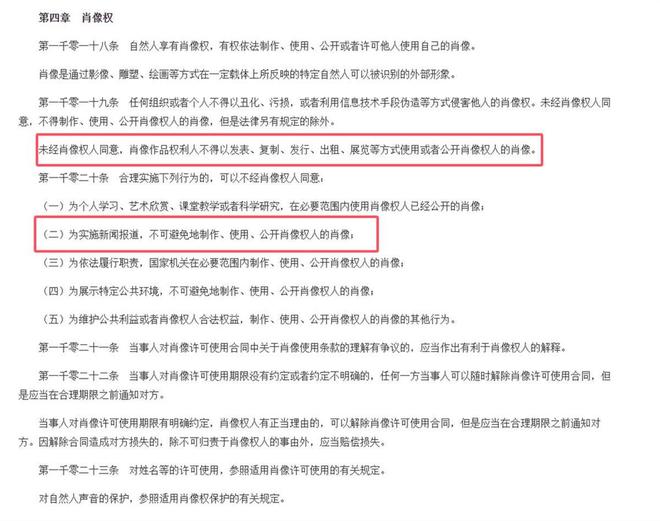

王琮玮,北京网络行业协会法律委员会副主任,在接受红星新闻采访时提到,公开赛事中录制视频的行为,可能难以被认定为侵犯隐私权。此外,他着重指出,《民法典》第一千零一十九条明确规定,未经肖像权人同意,不得擅自制作、使用或公开展示其肖像。视频传播的目的或许并非为了谋利,但若其内容导致当事人身份被识别并引发负面社会效应,则可能涉嫌侵犯肖像权。这种现象使得事件的发展轨迹变得更为复杂。

王琮玮对拍摄者在视频引发关注后迅速删除视频的行为进行了分析。这种做法被视为一种“停止侵害”的行为,有助于减轻拍摄者可能面临的责任,但无法完全消除已产生的侵权后果。他进一步强调,如果拍摄者并非故意且迅速删除视频以减少或阻止负面舆论,这可以被视为对公共事件后果的积极应对。法律对拍摄者行为的深入分析,在界定事件责任归属方面扮演了极其关键的角色。这种分析对责任判定产生了显著影响。

该事件引发了广泛讨论,主要围绕在公共场合录像或摄影是否可能侵犯他人肖像权。王琮玮指出,尽管在公共场所录像可以作为记录个人生活的途径,但必须遵循相关法律法规。他强调,在记录个人生活与保护个人隐私之间需要找到一个平衡点,拍摄者应提高对自身权利的认识。一旦他人不慎出现在镜头中,拍摄者应优先考虑对画面进行模糊化处理。付建指出,拍摄者应当提升法律意识与道德素养。进行拍摄作业时,务必严格遵守保护个人隐私的基本准则。未经他人同意,不得擅自记录或公开他人的私密资料。

在公共区域,我们有记录日常生活的自由,但这一自由需遵循法律规定的界限。关于在公共空间拍照时如何掌握分寸,您有何高见?欢迎在评论区发表您的看法。同时,请不要忘记点赞并转发本文。