在康熙年间,巴县衙门处理了一宗案情复杂的案件。杨沛向衙门举报其父杨亮衢与佃仆舒德之妻杨氏有通奸行为。根据杨沛和杨氏的陈述,杨亮衢与杨氏保持了长期的通奸关系,这一事实连杨沛也知情。此案涉及不同身份人士间的奸情问题,引起了广泛的关注。

当时的社会,主仆关系清晰划分。然而,此案却异常地进入了公众视线。其背后的原因是什么,引起了人们急切的好奇心,渴望揭开真相。

该案件中,舒德与杨亮衢之间形成了雇佣与雇主的关系。杨亮衢身为雇主,与杨氏家族有着不正当的联系。作为杨亮衢的儿子,杨沛虽未目睹实情,但对父亲与杨氏长期通奸的事实心知肚明。这种地主与佃户间的通奸行为,在那时引发了广泛的争议。主仆身份的悬殊,使得这一事件愈发复杂,并在当地引发了较大的震动。

然而,这种不正当的恋情在道德上受到指责,那么在法律层面,其界定又是怎样的?这构成了案件审理中的一个核心议题。

杨沛虽深知其父与杨氏有通奸之实,却仍敢于向官府举报,其举动令人困惑。探究其背后的动机,需结合杨亮衢与舒德的身份背景,以及“奸”罪的相关法律条文。《元典章》中载明,若主奸奴妻,则难以定罪;在司法实践中,主人与奴仆之妻通奸,通常不会受到刑事处罚。杨沛选择向官府举报,并表达寻求公正的愿望,这表明他似乎并未认为父亲的行为有误。他可能有所考量,认为即便涉及通奸,父亲所受的惩罚也不会过于严厉。

杨沛的动机是案件的关键突破口,同时也促使人们反思当时法律在民众心中的普及程度。

康熙十二年,朝廷批准规定:若家主家中仆妇与人通奸,家主不得轻率鞭笞仆妇四十下,且通奸之妇可免于刑罚。在《大清律例》中,对于“杀死奸夫”的罪行,主要考量的是受害者的亲属关系,而非主仆地位。巴县衙门的判决反映出,清代在处理“奸”罪时,对主仆身份的区分有所淡化,甚至趋向于取消。该法律改革对社会产生了重大影响,标志着公平正义逐渐惠及更广泛的群体。

这种法律调整将如何具体影响类似案件的处理?这一问题引发了广泛的关注和好奇。

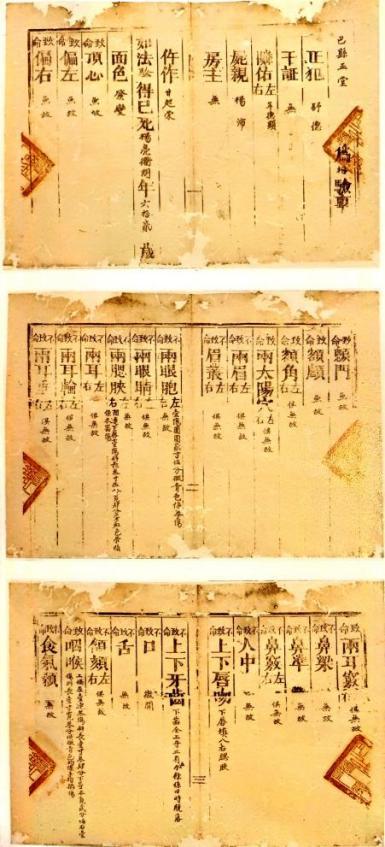

杨氏作为案件当事人,其陈述与配偶舒德、子舒寿林的陈述相互印证。但在陈述中,杨氏似乎并未对与杨亮衢的关系表示反对,并且提及了丈夫企图用刀伤害他人的企图。她精心挑选措辞,尽量轻描淡写,其目的是为了减轻自己的罪责。这一行为揭示了她在面临司法审判时所采用的积极叙述策略,同时也映射出底层女性在逆境中的无助与智慧。

杨氏在法庭上采用的口供策略,其效果究竟如何?是能够减轻她的罪责,还是会有其他影响?这一切都充满未知。

舒德与杨亮衢案件反映了清政府法律变革的一个方面,这一事件突出了当时法律在良贱区分上的调整。杨氏的供述成为了研究清代底层女性应对法律裁决策略的实例。该案件对于揭示清代社会在法律、道德、人际交往等方面的状况具有关键作用,同时也为后世的法律与社会研究贡献了宝贵资料。

这起案件为我们提供了哪些可供现代社会借鉴的法律与社会发展的经验与教训?

您认为该案件在清代所发生的法律调整是否恰当?欢迎各位发表见解,交流讨论,并对本文给予点赞支持!