唐剑,创新中心首席技术官,在《每日经济新闻》访谈中披露,该中心致力于成为服务B端市场的平台型企业。中心的主要职能在于支持合作伙伴,促进具身智能在多领域的广泛应用。这一清晰的发展方向为企业端具身智能的发展确立了路径,并使合作伙伴能够利用创新中心的资源,获得更优质的发展机遇。

唐剑指出,创新中心旨在为众多企业提供服务,尤其在具身智能领域。此举可帮助企业降低对机器人与AI算法复杂知识的依赖,使其能将更多资源投入到满足自身特定需求上。据预测,这将显著推动具身智能在企业层面的广泛应用与推广。

唐剑强调,人形机器人技术目前尚处于研发阶段,尚未成熟。在未来五年内,其大规模商业化的推广可能遭遇困难。这一情况反映出,尽管人形机器人受到广泛关注,但实际发展速度与市场预期存在一定差距,技术难题需要尽快解决。

人形机器人在巡检与巡视等场合显示出其应用价值。这些任务对机器人的灵活性与适应性要求较高。人形机器人的设计特点与功能使其在这些特定环境中表现出高效性能。此外,这也预示了该类机器人未来发展的新方向。

在半结构化场景中,尤其是工业柔性制造领域,人形机器人的应用前景极为宽广。工业环境的复杂性使得机器人需执行多种任务,相较于工业机械臂,人形机器人展现出更高的灵活性,能够适应各类任务需求。

唐剑预测,未来两到三年内,该应用将广泛推广。技术不断进步,人形机器人将更擅长应对工业环境的复杂性。这些机器人将参与更多生产流程,从而推动工业生产方式的变革。

人形机器人可通过远程操控完成多样化作业。在技术发展的早期阶段,此方法巧妙结合了人的操控技能与机器的高效执行能力,确保了作业的高质量完成。

数据量的不断攀升与模型技术的持续优化预示着机器人将具备自主操控能力。这一进展凸显了人形机器人技术发展的关键趋势。自主操控能力的提升将显著扩大机器人的应用领域,使其在更多场合中发挥重要作用。

人形机器人的规模化制造和广泛应用面临重大难题,这些难题主要涉及它们在非结构化环境中的自主操作能力。郭士杰在接受《每经》记者采访时提到,当前人形机器人主要在结构简单、环境规范的区域工作。但为了适应复杂多变的实际场景,它们必须克服诸多挑战。

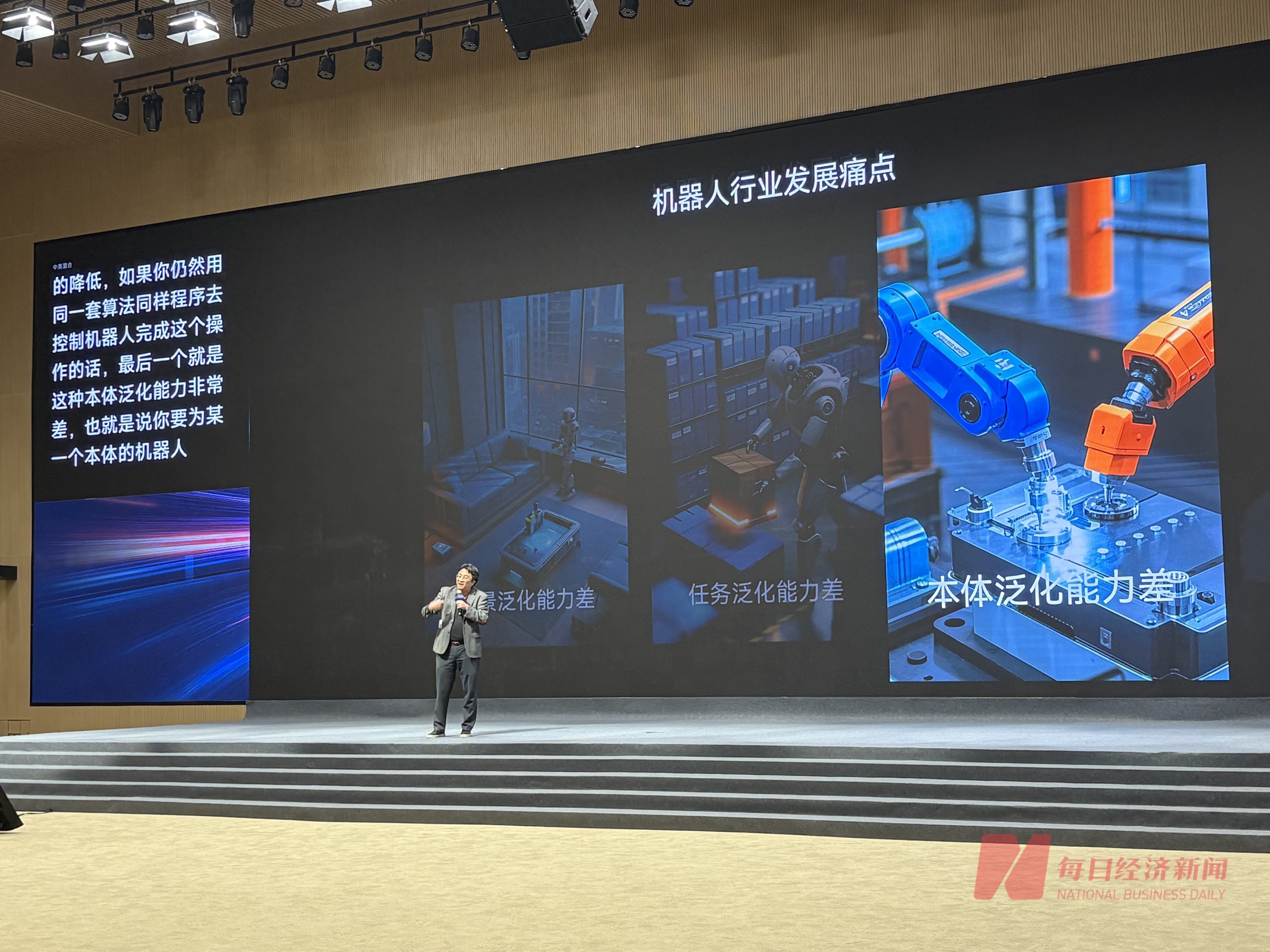

目前,具身智能领域遭遇的核心挑战在于模型泛化能力的欠缺。这一缺陷使得人形机器人在新环境中适应能力较差,进而影响了其在更多领域的应用范围。为应对这一挑战,亟需持续推动技术创新并积累丰富的数据资源。

创新中心推出的“慧思开物”等通用平台为企业提供了支持,吸引了众多企业投身于具身智能领域。此举不仅推动了具身智能技术的进步,还加快了行业生态系统的健全进程。

行业进步推动了传统领域向更高级别发展,并孕育了新的商业形态。具体来看,数据搜集带动了“远程工作者”这一新兴职业的诞生,而创业者对机器人二次开发的探索,则为行业带来了新的生机与推动力。

当前,尽管在实体智能及类人机器人技术遭遇诸多挑战,但该领域的发展前景依然广阔。关于未来人形机器人在哪些特定领域有望率先得到广泛应用,我们热切期待您的观点。欢迎留言、点赞及转发本篇文章!