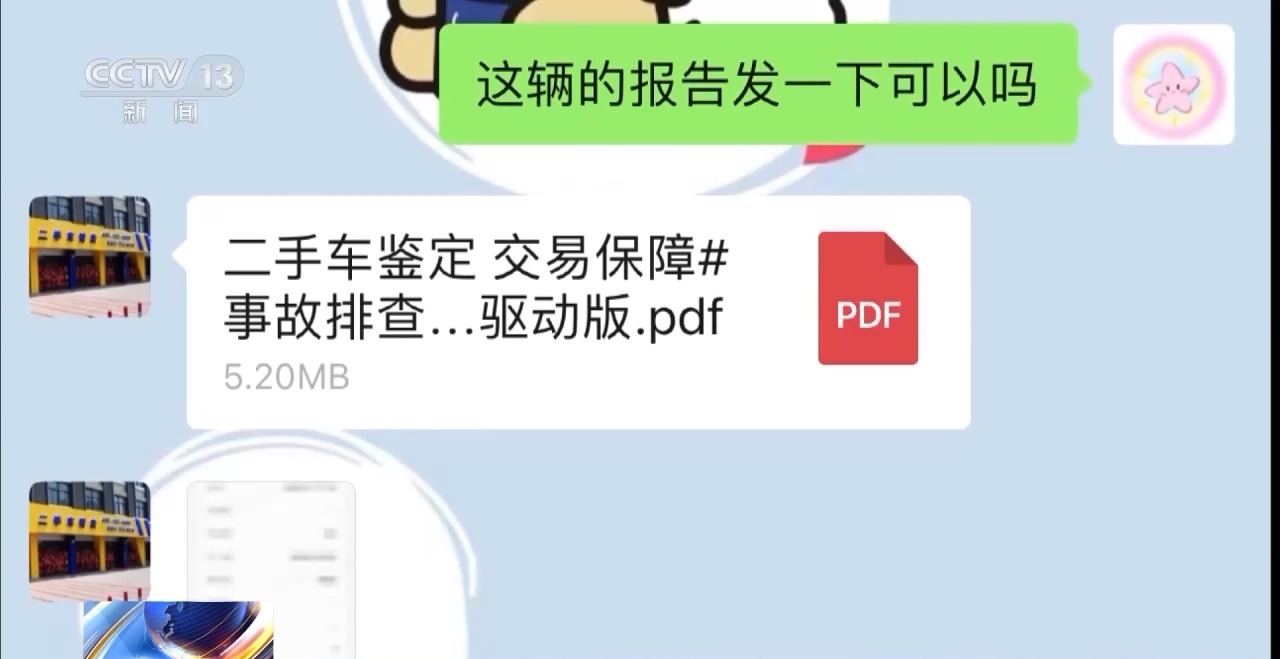

2024年10月,浙江的方女士有意愿购置一辆二手新能源车。在朋友的推荐下,她选择在一家网络二手交易网站上进行了查找。网站上的信息显示,该车辆由安徽蚌埠的二手车经销商出售,并获得了官方认证。方女士在网站上询问了车辆的具体情况,经销商表示车辆是全新的漆面,并随即提供了车辆状况的详细报告。报告中明确指出,该车未曾遭遇事故,且没有任何损伤。此外,卖家还通过微信发送了一份更为详细的第三方检测报告。

方女士审阅了所谓的检测文件,并与卖家就价格进行了谈判,最终以19.7万元的价格完成了交易。双方约定,第二天由方女士负责安排代驾取车。交易表面上看似进展顺利。然而,紧接着,一系列未曾预料的问题接踵而至。

方女士在购买车辆保险时遇到了挑战。原因是该车辆之前发生了“全损”事故,这导致商业保险的购买过程变得极为不易。浙江工商大学的保险学教授施建祥解释说,在汽车商业保险的赔偿环节,全损事故可细分为两种:一种是实际全损,即事故使车辆达到报废标准;另一种是推定全损,即修复费用超过了车辆的残值。

记者经与中国人保相关人员沟通得知,该车辆在完成人保的全损赔偿后,已通过拍卖方式进入二手车市场。尽管从理论上讲,经过修复的全损车辆仍能满足上路要求,但其市场价值已有所降低。方女士在使用过程中发现,车辆引擎盖出现凸起,且安全带不易拉动等问题。深入调查揭示,卖家所提供的检测证明系虚假文件,同时,真正的检测证明亦遭受了篡改。

方女士发现车辆存在诸多问题后,多次向经销商提出退车要求。经销商却以各种理由推脱,最终甚至将方女士列入黑名单。张楠律师强调,经销商全程了解车辆发生过严重事故,包括全损等状况,却故意隐瞒,这对方女士的购车决定产生了重大影响。

方女士计划通过线上二手交易平台与买家进行深入沟通,但交易已移至平台外进行,导致平台无法处理她的相关请求,这大大增加了她维护自身权益的挑战。目前,方女士已委托律师将卖家王某和王某某告上法庭。在消费者参与二手交易活动时,是否应当更加谨慎行事?